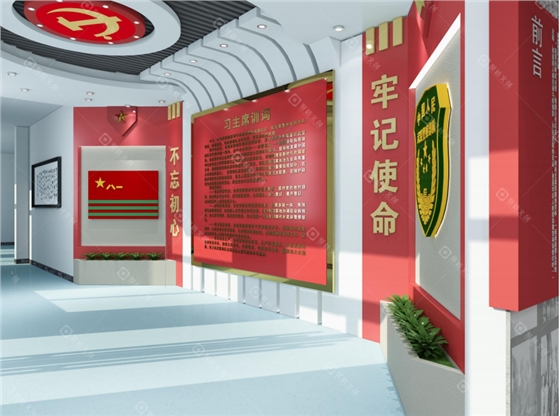

军史馆不仅是历史的陈列室,更是精神的熔炉。其核心使命,是让参观者从了解战史走向理解精神,最终实现情感的共鸣与价值的认同。若仅仅停留在冰冷的数据与静态的文物展示,历史的温度便会消散。因此,现代军史馆设计必须超越“观看”的层面,致力于打造能够触发内心波澜的沉浸与共鸣体验,让铁血荣光真正走进人心。

一、情境营造:构建通往历史的“时空隧道”

情感共鸣始于环境的代入。设计者需化身为“时空导演”,通过多感官的情境营造,将参观者从现实世界温柔地“推”入历史场景。这不仅限于视觉上的场景复原,更包括听觉、嗅觉乃至触觉的精心设计。在模拟长征路的展区,脚下是凹凸不平的触感地面,耳边是呼啸的风声与沉重的喘息,空气中甚至弥漫着淡淡的泥土与草根气息。在抗美援朝的坑道场景中,微弱的灯光、滴水的声音和狭小空间带来的压迫感,共同构成一个“真实”的战场环境。这种全方位的感官包裹,瞬间拉近了与历史的距离,为后续的情感爆发埋下伏笔。

二、叙事留白:给予情感发酵的“心理空间”

在信息爆炸的时代,过度的信息灌输反而会阻碍情感的深入。高明的叙事懂得“留白”。在展陈设计中,不必将所有故事和盘托出。例如,在展示一封浸染着血迹的家书时,不必用冗长的文字介绍背景,只需将信件置于聚光灯下,配以低沉的背景音乐,让参观者静心阅读。文字背后的思念、决绝与牵挂,会自然地在参观者心中发酵。同样,在一面刻满烈士姓名的墙壁前,留出足够的静默空间,让参观者驻足、凝视、沉思。这种“此时无声胜有声”的设计,给予情感以生长和沉淀的空间,让震撼与感动由内而生。

三、角色代入:激活“共情”的互动机制

要实现深度共鸣,必须打破参观者与历史人物之间的“第四堵墙”。互动体验的设计应引导参观者从“旁观者”转变为“参与者”。可以设计“战地抉择”互动装置,让参观者在模拟的紧急情境中做出选择,并立即看到不同选择带来的历史后果,从而理解指挥员肩上的千钧重担。在荣誉墙前,设置电子留言屏,邀请参观者写下对英雄的敬意,或分享自己的从军梦想,这些心声将汇入星河,成为展览的一部分。通过这种角色扮演和情感表达,参观者不再是历史的被动接收者,而是情感的主动构建者。

四、精神升华:连接历史与现实的“情感桥梁”

沉浸体验的最终目的,是引导情感的升华,将历史的感动转化为现实的力量。在展线的尾声,设计应着力于建立过去与现在的连接。例如,通过“新老对话”装置,将老兵的口述历史与新时代官兵的训练、生活影像并置,展现精神血脉的代代相传。在出口处,可以设置一面巨大的“誓言墙”,当参观者走过,他们的身影会投射在墙上,与部队的誓词融为一体,象征着每个人都是这份荣光的继承者。这种设计将个人情感汇入集体洪流,让参观者在离开展馆时,心中不仅装满了故事,更充满了前行的动力与责任。

归根结底,军史馆的情感设计是一场“以心换心”的旅程。它要求设计者不仅具备高超的专业技能,更要怀有对历史的敬畏之心和对人性的深刻洞察。通过精妙的情境营造、叙事留白、角色代入和精神升华,军史馆将不再是一座冰冷的建筑,而是一个能够与灵魂对话、让精神永驻的情感圣地。